CONNECTION TO KYOTO

京都と大分のつながり

part1 中津祇園

中津祇園

写真提供元:(一社)中津耶馬渓観光協会

1.中津祇園とは

中津祇園は約600年前に始まった大分県中津市を代表する祭りで、毎年7月に疫病退散と無病息災祈願を目的に行われます。

下祗園と上祇園あわせて13台もの漆塗りされた華やかな祇園車と、2基の御神輿が中津市の城下町を練り歩き

辻や町と町の境界に建てた「高〆」の下に祇園車を停め、祇園車の舞台で華麗な民舞等(辻踊り)が奉納されます。

二つの祇園祭が同日開催され、合わせて「中津祇園」と称されています。

また、祇園車は重厚華麗で漆塗りと彫刻が精細に施された地車ですが、

それを勢いよく疾走しながら引き回すため「走る文化財」とも呼ばれております。

2.中津祇園の歴史

「下祇園(しもぎおん)」

闇無濱神社(くらなしはまじんじゃ)摂社である八坂神社を中心として行われます。

永享2年(1430)、豊日別宮(闇無濱神社)と祭礼を再興して

下正路浦(しもしょうじうら)の漁民が祇園の御分霊を京都の八坂神社から勧請し

漁師の村祭が行われたことが中津祇園(下祇園)の始まりとされています。

「上祇園(かみぎおん)」

中津神社を中心として行われます。

宝暦12年(1762)には、萱津の大江八幡宮の初卯神事が渡辺越後守の申し出により再興しました。

その際に、京町が祇園囃子を寄進したことが上祇園の始まりとされています。

中津祇園で使われる「祇園車(ぎおんぐるま)」は、

天和3年(1683)、豊後町の有志より

「闇無浜神社の祇園社は、京都の祇園社から勧請された由緒正しい祇園社ですので

京都の祇園にならい山車を出してはどうでしょう」と提案がありました。

当時の中津藩主であった小笠原長胤(おがさわら ながたね)がそれを認め、

美しい山車を京都から取り寄せ豊後町に与えたのが、祇園車の始まりとされています。

また、小笠原長胤は祇園車だけでなく、御神殿も同時に与えました。

豊後町の祇園車は、車全体を朱の漆で塗られた「御神殿奉斎車」という格の高い優雅な車となりました。

part2 黒田官兵衛

1.稀代の軍師

戦国時代の名軍師と言われた黒田官兵衛は、兵の少なさをもろともしない奇襲作戦や奇抜な戦略が得意でした。

後世で「三英傑」と称される織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の下で軍事的才能を余すところなく発揮しました。

秀吉からは官兵衛のあり余る才能ゆえに「次に天下をとるのは重兵衛」とまで恐れられた人物です。

大分県中津市には、官兵衛が築城したことで知られる中津城や、官兵衛が復興に関わった宇佐神宮があります。

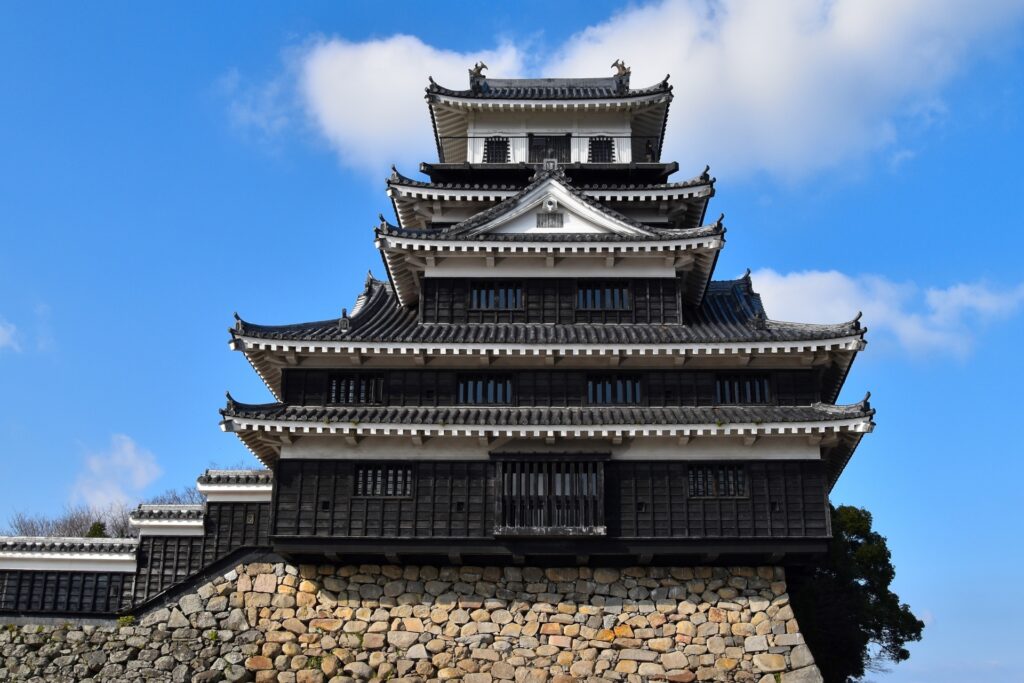

2.官兵衛が九州で初めて築いた城「中津城」

天下統一に突き進む豊臣秀吉を軍事参謀として支えた

官兵衛ですが、九州で初めて築いたのが中津城でした。

天正15年(1587年)に中津城の築城を開始し、

初代中津城主となりました。

別名扇城と呼ばれた中津城は、高瀬川(中津川)の河口を

巧みに利用し堀に海水を引いたことから、

「日本三大水城(みずしろ)」のひとつとされております。

3.最期にすごした京都・伏見

官兵衛は秀吉が創った伏見の城下町(京都市伏見区深草大亀谷敦賀町近辺)に

黒田藩の屋敷が与えられ、そこで晩年をすごします。

屋敷は城から離れた鬼門とされる方角にある場所であり、屋敷跡の位置からみても

官兵衛の功績と比較すると優遇されていたとは思えません。

それを考えると、官兵衛は秀吉が恐れるほどの人物であったと評価できるのではないでしょうか。

「おもひおく 言の葉なくて つひに行く 道はまよはじ なるにまかせて」

(この世に思い残すことはもう何もない。今は迷うことなく心静かに旅立つだけだ)

これは、官兵衛が残したとされる辞世の句です。

part3 立花宗茂

1.天下無双

立花宗茂(たちばな むねしげ)は永禄10年(1567年)、豊後国国東郡筧(大分県豊後高田市)に生まれました。

豊臣秀吉からは、「東の本多忠勝、西の立花宗茂、東西の無双」

と絶賛されたほど武勇に優れ、民から慕われ、文化にも通じた非の打ち所がない武将です。

関ヶ原の前哨戦となった大津城の戦いにおいては、他家の三倍の速さで銃撃したといわれ

この猛攻の前に大津城は開城しました。

2.京都での生活

加藤清正の招きを受けて、宗茂は一時肥後に赴き、家臣共々しばらく暮らしました。

宗茂は少数の家臣とともに清正の元を離れ京都へ上洛し、家康の許しを待ち続ける生活を送ったと言われておりますが、

京都にて、まだまだ不穏な天下の情勢を見定めようとしていたのかもしれません。

3.家 紋

家紋画像出典:家紋のいろは (https://irohakamon.com/)

立花家の御定紋といえば「祇園守紋(ぎおんまもりもん)」が有名ですが、

初代藩主立花宗茂は初期の家紋として「杏葉紋(ぎょうようもん)」を使用していました。

杏葉紋は豊後大友家の家紋であり、立花家は名門大友家より杏葉紋の家紋を使用することが許された「同紋衆」でした。

宗茂は秀吉により柳川に領地を与えられ大友家から独立した後も

この杏葉紋を家紋として使い続けておりました。

その後、立花家は祇園守紋を家紋として用いるようになるのですが、

この祇園守紋は京都八坂神社の守り札をあらわしたものとされています。

『旧柳川藩志』によれば祇園守紋の由来は、藩祖宗茂が夢の中で京都八坂神社の祇園神のお告げを受け

「扇子の上に祇園守を載せたる様」を家紋としたことが初めとされます。

CONNECTION TO KYOTO

part4 福田平八郎

1.大分市の名誉市民へ

福田平八郎は、明治25年に大分市で生まれた日本画家です。

独創的な色使いや形を追求し、「写実に基本とした装飾画」という

芸術を確立したことが評価され、大正から昭和にかけて永きにわたり活躍しました。

昭和36年に文化勲章を受章し、文化功労者として顕彰され

昭和36年12月19日に大分市の第1号名誉市民となりました。

2.京都市の名誉市民にも

平八郎は、18歳のときに画家の道を志して京都へ移り、

京都市立美術工芸学校、京都市立絵画専門学校で日本画を学びながら多くの作品を文展に出品しました。

大正10年には第3回帝展に出品し、特選に選ばれた『鯉』は福田平八郎の出世作とも呼ばれています。

大正13年頃からは帝展、文展、日展などの審査員を歴任しました。

その後、京都市立絵画専門学校教授や日本芸術院会員など務め、京都画壇のさらなる発展に貢献し

画家を目指す多くの若者にも広く影響を与えました。

そして、技芸の進展と社会の進歩発展に大きく寄与したとして

昭和48年10月15日に京都市名誉市民となりました。